Angin malam Jeddah terasa menusuk tulang saat Rafi berdiri terpaku di depan terminal bus. Ia baru saja tiba, tetapi ada sesuatu yang membuat langkahnya berat. Bukan karena koper yang ia tarik, melainkan beban pikirannya yang sudah bertahun-tahun mengendap. Selama ini ia hanya menjalani hidup seperti air yang mengalir tanpa tujuan. Kariernya naik, reputasinya baik, uangnya banyak, tetapi dirinya kosong. Ada kesalahan masa lalu yang terus menghantuinya, yang tak pernah ia selesaikan, dan semakin hari semakin menggerogoti hatinya.

Keputusannya datang secara tiba-tiba. Tanpa rombongan, tanpa biro agen pendamping, ia nekat berangkat sendiri. Ia menyebut perjalanan ini sebagai pencarian, bukan pelarian. Ia ingin berdamai dengan dirinya. Ia ingin meminta maaf kepada Allah سبحانه وتعالى dengan cara yang paling jujur. Dan ia yakin hanya Tanah Suci yang mampu menerima pengakuan hatinya.

Perjalanan menuju Makkah memakan waktu beberapa jam. Sepanjang jalan, lampu kota terlihat seperti garis panjang yang menyala dalam gelap. Bus bergerak cepat, tetapi pikiran Rafi tetap terjebak pada kenangan. Ia teringat pada ayahnya yang meninggal tiga tahun lalu. Mereka sempat bertengkar sebelum sang ayah pergi, dan Rafi tidak pernah punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Luka itu membuatnya menutup diri dari keluarga dan teman. Ia menyalahkan dirinya setiap hari. Ia merasa tidak layak dicintai.

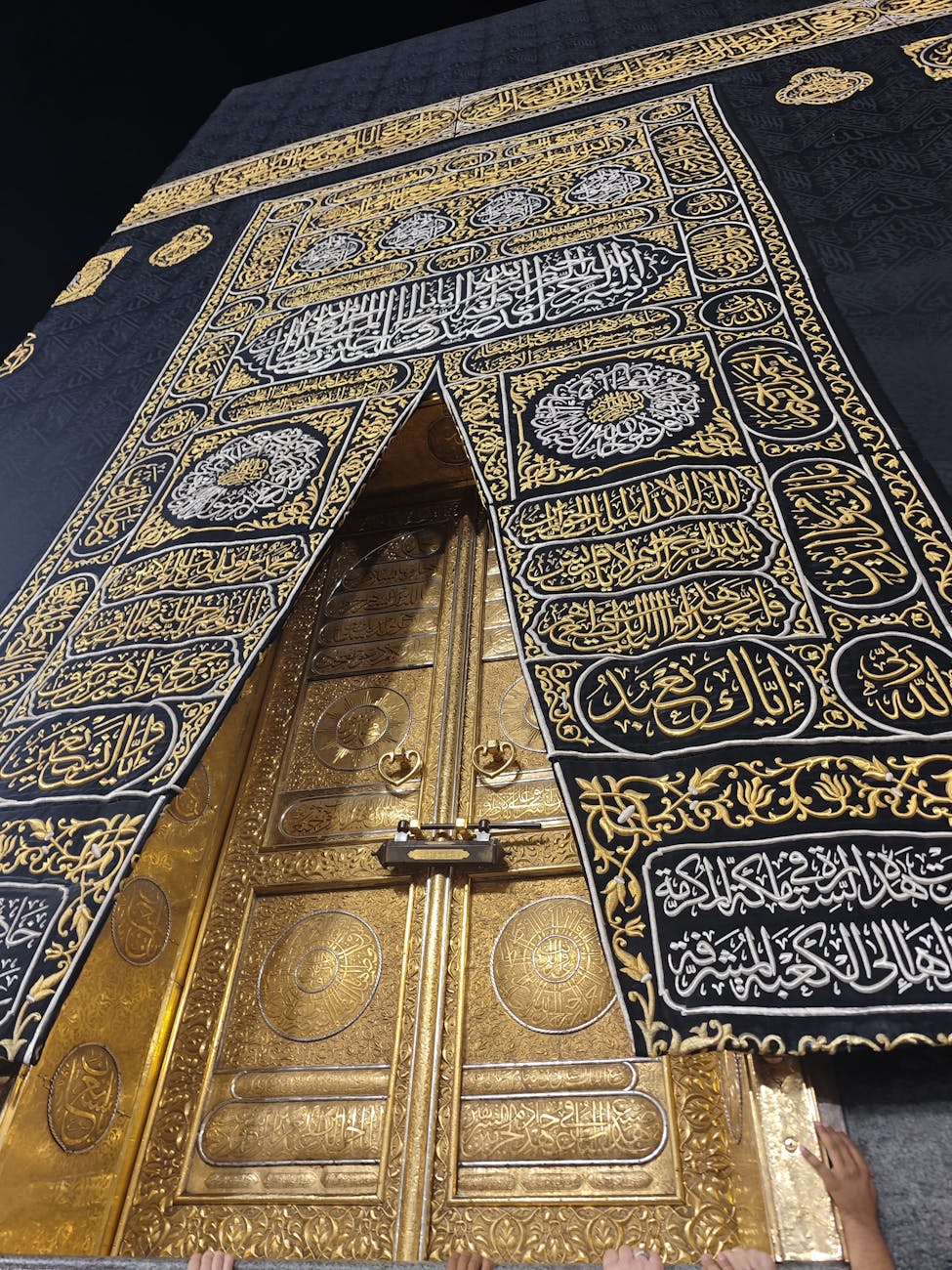

Sampai akhirnya bus memasuki wilayah Makkah. Kota itu menyambut dengan kemegahan yang tak bisa diucapkan oleh kata biasa. Bangunan modern berdampingan dengan sejarah ribuan tahun. Dan di pusat semuanya, Ka’bah berdiri sebagai saksi ribuan jiwa yang datang dengan luka, harapan, dan doa yang tak pernah berhenti.

Saat pertama kali melihat Ka’bah, langkah Rafi melemah. Ia ingin menangis, ingin sujud langsung ke tanah, ingin meminta maaf sekaligus memohon kekuatan. Namun tubuhnya hanya bergetar tanpa suara. Air mata jatuh begitu saja, tanpa perlu dipaksa.

Ia mulai tawaf dengan langkah pelan, mengikuti arus manusia yang datang dari berbagai negara. Di setiap putaran, ada rasa baru yang ia rasakan. Pada putaran pertama, ia merasakan penyesalan. Pada putaran kedua, ia merasakan ketakutan. Pada putaran ketiga, ia merasakan kerinduan. Dan pada putaran keempat, ia teringat ayahnya, lalu dadanya sesak seakan pecah. Ia berhenti sejenak, menutup wajah dengan kedua tangan, dan berbisik, “Ayah, maafkan aku.”

Malam itu menjadi malam pertama ia tidur dengan hati berat namun ada sedikit kelegaan. Ia sadar perjalanan ini masih panjang. Mengurus semua persiapan, mengatur jadwal, beradaptasi sendirian tanpa pemandu membuatnya belajar lebih dewasa. Justru di situ ia mendapati makna dari perjalanan umroh mandiri, bukan sekadar mandiri secara teknis, tetapi mandiri menghadapi perasaan dan hati sendiri.

Hari demi hari berlalu, Rafi menghabiskan waktu untuk berdoa, membaca Al-Qur’an, dan menenangkan diri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar hidup tetapi lupa mencari makna hidup. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bukan karena segalanya sudah baik, tetapi karena hatinya mulai percaya bahwa Allah سبحانه وتعالى sudah membuka sedikit ruang maaf untuk dirinya.

Setelah beberapa hari di Makkah, Rafi menuju Madinah. Kota Rasulullah ﷺ itu terasa berbeda. Tenang. Lembut. Hangat. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, ia merasa seperti dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang menenangkan, yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Di Raudhah, ia menangis lagi, tetapi kali ini bukan karena rasa bersalah, melainkan karena merasa disayangi, meski ia merasa tidak layak. Ia memohon, bukan untuk kekayaan atau kesuksesan, tetapi agar Allah سبحانه وتعالى menguatkan hatinya untuk melepaskan masa lalunya.

Perjalanan itu mengubahnya. Saat kembali ke rumah, wajahnya tetap sama, tetapi orang bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih penuh empati. Ia belajar meminta maaf, bahkan jika yang salah bukan dirinya. Ia belajar mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal kecil. Ia belajar menunjukkan kasih sayang, sebelum semuanya terlambat.

Rafi tidak menganggap perjalanan ke Tanah Suci sebagai akhir dari pencarian, melainkan permulaan dari kehidupan baru. Ia sadar hidup tak akan pernah sempurna, tetapi kini ia tahu ke mana harus kembali setiap kali hatinya hilang.

Kadang orang ingin sembuh dengan cara instan, seolah ada pintu ajaib yang bisa menyingkirkan semua luka. Padahal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk pergi mencari Tuhan, bukan hanya menunggu. Dan terkadang, untuk menemukan diri, kita harus tersesat dulu.

Rafi tersenyum ketika mengingat hari pertamanya di Jeddah, saat beban hidup membuatnya hampir tidak bisa melangkah. Kini ia mengerti, mungkin perjalanan itu sengaja dipersulit agar ia belajar arti kekuatan. Dan mungkin rasa kehilangan yang ia rasakan selama ini adalah jalan agar ia kembali.

Sebab, tidak semua orang datang ke Tanah Suci dalam keadaan utuh. Banyak yang datang justru karena mereka hancur. Mereka tidak datang untuk menunjukkan hidupnya sempurna, tetapi untuk mengaku bahwa mereka tidak bisa tanpa Allah سبحانه وتعالى.

Dan dari situlah, perjalanan baru dimulai.

Leave a comment